空间风化是太阳系中无大气天体表面广泛存在的一系列物理化学过程,主要包括太阳风离子注入、微陨石撞击以及银河宇宙线辐射等。这些过程会改变天体表面矿物的成分和结构,并显著改变天体表面物质的光学特性,从而导致光谱暗化、红化以及特征吸收峰的减弱。这些效应不仅影响了天体表面物质的光学性质,还给遥感数据的解译带来了挑战。在月球表面,微陨石撞击和太阳风离子注入被认为是空间风化的主要驱动因素。微陨石撞击会导致月壤颗粒熔融、蒸发和再沉积,形成纳米铁(npFe0)颗粒和非晶质层;而太阳风离子注入则会导致硅酸盐矿物的非晶化,并可能将亚铁离子还原为金属铁。然而,电子辐照作为一种潜在的空间风化机制,仍未被充分研究,尤其是在月球穿越地球磁尾等离子体片时,高能电子通量显著增加的情况下。地球磁尾等离子体片为月球提供了独特的空间环境,在这一环境下,高能电子(~1 keV)的通量显著增强。然而,它们是否能够像微陨石和太阳风离子一样,产生空间风化效应,仍是一个未知的问题。此外,类似的高能电子也可能来源于银河宇宙线和太阳高能粒子事件,这些辐照源在整个太阳系中广泛存在,对其他无大气天体的表面演化同样具有重要影响。

近日,空间中心太阳活动与空间天气全国重点实验室空间天气效应中心、行星环境与演化研究室联合夏威夷大学、中国地质大学等国内外多个研究机构的学者,通过地面模拟实验,系统分析了高能电子辐照对月表典型矿物(橄榄石和辉石)光学性质的影响。通过高温退火实验和电子顺磁共振(EPR)测试,揭示了电子辐照诱导的色心机制,并与传统的空间风化机制(如纳米铁生成)进行了对比分析。研究结果不仅为月球正面和背面空间风化过程的差异提供了新的解释,也为未来的月球遥感数据解译和空间风化模型优化提供了重要参考。

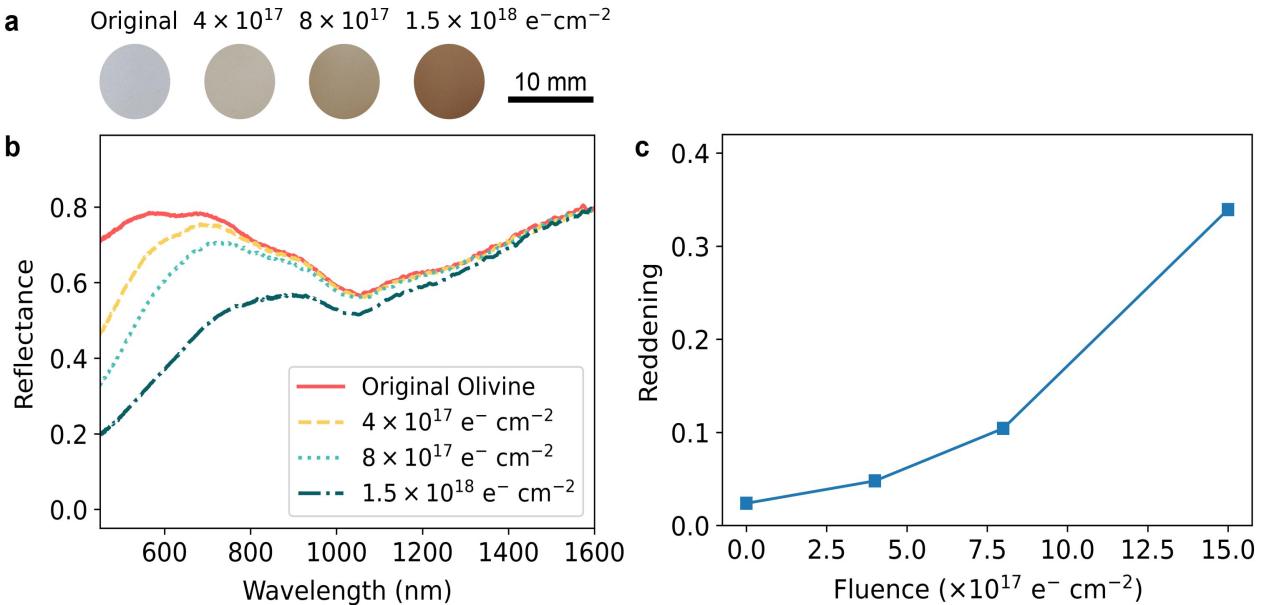

图1 (a)橄榄石样品在电子辐照前后的照片;(b)橄榄石样品反射光谱随电子通量的变化;(c)光谱红化程度对电子通量的依赖。

通过EPR测试,发现电子辐照后样品中的未配对电子数显著增加,表明辐照诱导了色心的形成。EPR定量分析显示,辐照样品中的未配对电子浓度显著增加,从辐照前样品的1.8×1011 spins/mg 增加到辐照后样品的1.9×1012 spins/mg。结合TEM分析,并未发现纳米铁颗粒的形成,进一步证实了色心的形成是光谱变化的主要机制。为了验证色心的存在,我们对电子辐照和激光辐照的橄榄石样品进行了高温退火实验。随着退火温度的升高,辐照样品的光谱逐渐恢复至未辐照状态。这表明电子辐照诱导的光谱变化是可逆的。然而,脉冲激光辐照样品的光谱变化在高温退火后仍然存在,表明微陨石撞击模拟实验中生成的npFe0颗粒具有更高的稳定性,无法通过退火消除。

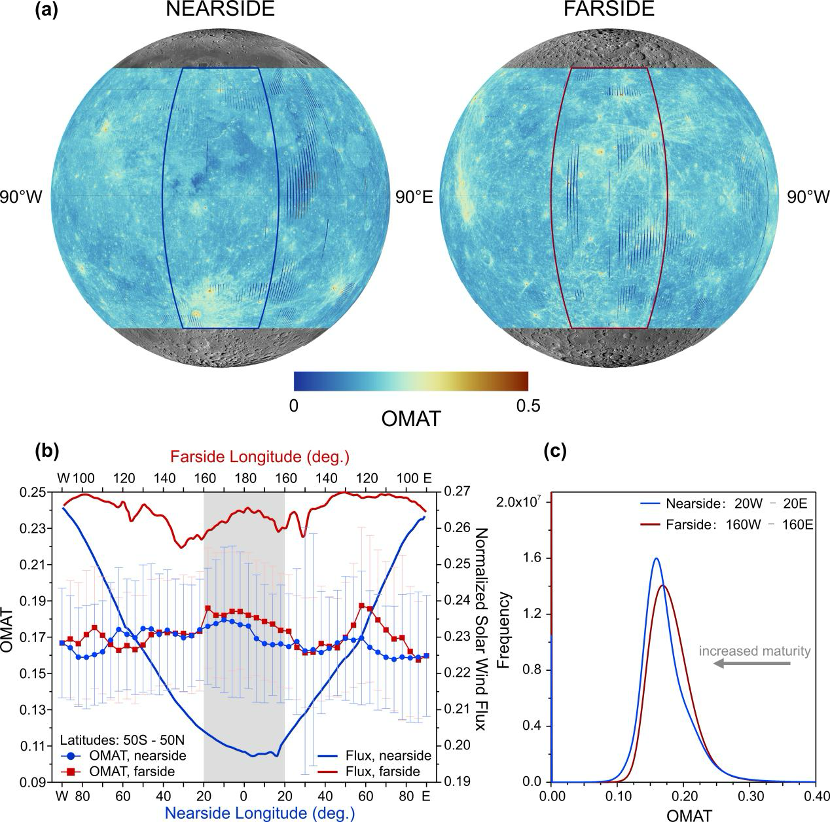

基于月球光学成熟度(OMAT)参数的全球分布分析(图2),发现月球正面(0°E附近)的光学成熟度显著高于背面(180°E附近),尽管月球正面由于地球磁尾的屏蔽效应,累计太阳风通量显著低于背面。这一现象与当前实验结果一致,表明高能电子辐照可能是促进月球正面空间风化的重要驱动因素。

图2 (a)月球正面与背面的光学成熟度(OMAT)分布图;(b)OMAT值与归一化太阳风通量随经度的分布图;(c)月球正面20°W至20°E区域与月球背面160°W至160°E区域OMAT值累积频率分布图。

上述研究成果发表在国际期刊Earth and Planetary Science Letters上。论文第一作者为空间中心特别研究助理徐振宇,通讯作者为空间中心杨亚洲副研究员和李宏伟正高级工程师。该研究得到了国家自然科学基金、北京市科技新星计划、中国科学院青促会优秀会员人才项目、中国科协青年人才托举工程、中国科学院国家空间科学中心"攀登计划",以及太阳活动与空间天气全国重点实验室专项基金等项目的资助。

论文信息:

Xu, Z., Yang, Y.(*), Zhang, L., Li, S., Li, H.(*), Zhang, P., ...Liu, Y. & Han, J. (2025). High energy electron irradiation promotes the space weathering process on the nearside of the Moon. Earth and Planetary Science Letters, 669, 119588.

链接:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119588

(供稿:天气室)