火星稀薄的大气层和逐渐的水分流失可能是由它与太阳风的相互作用导致的。火星历史上或许和地球一样覆盖着海洋,然而因为没有全球偶极磁场的保护,火星电离层与太阳风直接发生相互作用,使得大气中的水能够以氢、氧离子的形式逃逸到太空,这种机制称为离子逃逸。离子逃逸对火星大气损失以及宜居性演化具有不可忽视的作用,探测火星离子逃逸亦是我国“天问一号”卫星任务的科学目标之一。

当前,火星上氢离子向太空的损失有多种机制,不同离子逃逸机制的相对重要性尚未完全清楚,此外,关于氢离子逃逸与总氢损失的比例仍存在悬而未决的问题。来自中国科学院国家空间科学中心太阳活动与空间天气全国重点实验室的徐麒、谢良海等人,基于磁流体力学(MHD)模拟,证明火星氢离子损失的主要源头不是电离层离子通过磁尾的出流,而是氢外逸层电离产生的新生氢离子的逃逸。当火星外层大气(外逸层)中的氢原子与太阳风碰撞时,它们会与太阳风发生电荷交换,形成氢离子并被太阳风电场加速。这种“拾取离子加速”为这些氢离子提供了足够的能量来克服火星的引力并逃逸到太空。

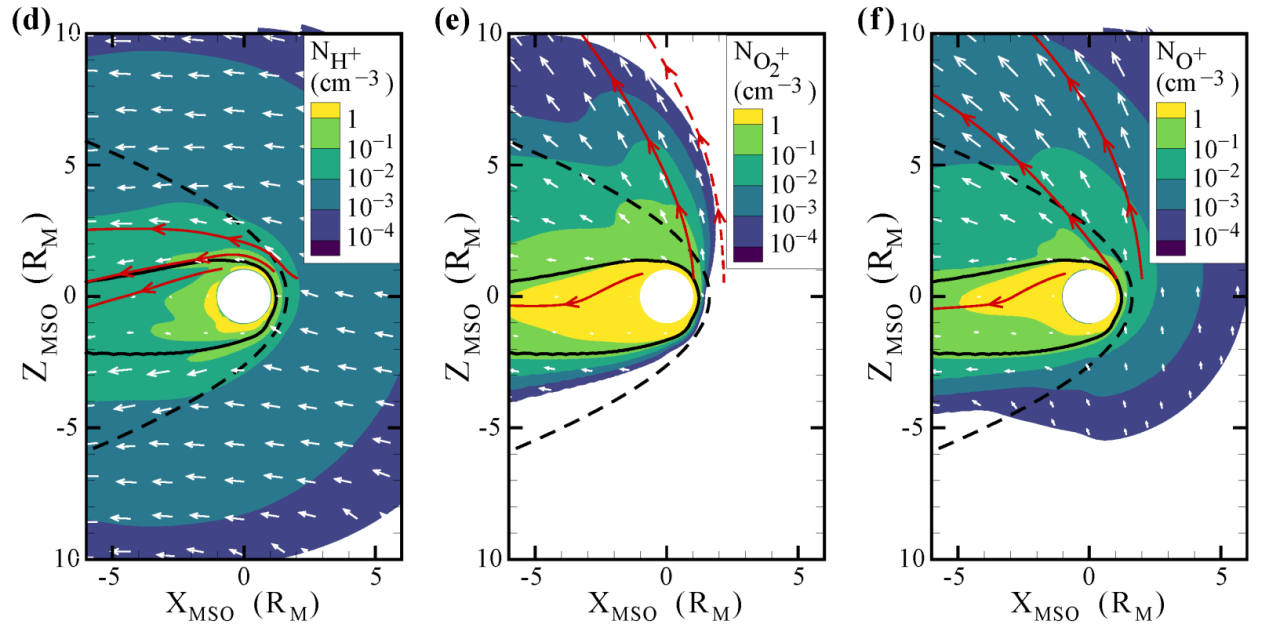

图1 火星周围不同成分离子分布磁流体模拟结果。白色箭头是速度方向,红色实线是流线追踪的路径。黑色的实线是离子成分边界(ICB),黑色虚线是弓激波。X轴指向太阳,Z轴指向北极。

图1显示,作为基本的等离子体界面,离子成分边界(ICB)位置调节着拾取离子逃逸的效率,因为ICB位置上方的离子运动受太阳风对流电场(Esw)的控制。对于氧离子和氧分子离子来说,沿Z轴的非对称密度分布源于其受Esw驱动的摆线运动的大曲率半径:nq(Esw+U×B),其中n、U和q分别是离子的密度、速度和电荷,B是磁场。相比之下,氢离子表现出与太阳风流对齐的尾部逃逸轨迹(图d),因为它们的拾取回旋半径小于火星感应磁层的特征尺寸。红线轨迹表明,氧分子离子被ICB处的强Esw有效加速,形成离子羽流,并确认了它们的电离层起源,而拾取的氢离子起源于ICB之外,因为ICB处加速的氢离子由于其较小的回旋半径而可以再循环回电离层。对于拾起的氧离子,起源包括电离层离子和电离的外逸层粒子(图f)。虽然ICB外的拾取离子可能会被局部电磁场部分偏转到磁尾,但磁尾内的体输运仍然以密集、缓慢移动的电离层出流为主。

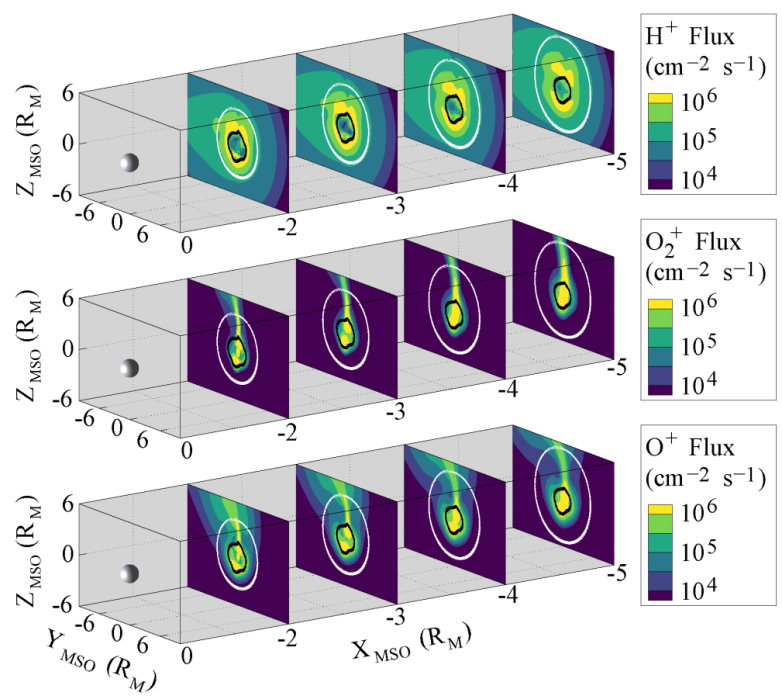

图2火星尾向(-X方向,X指向太阳)离子通量。小球代表火星位置,白色实线是弓激波位置,黑色实线是离子成分边界。可以发现氢离子的通量集中在磁鞘区域,而氧离子和氧分子离子通量集中在磁尾(离子成分边界以内)。

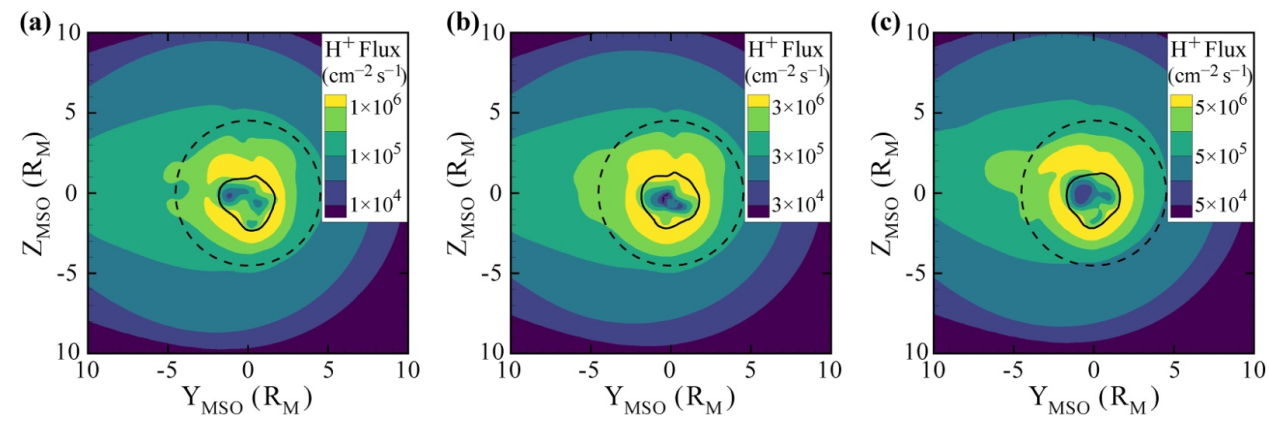

在如今的太阳风条件下,我们的结果显示氢离子全球逃逸率比中性氢原子的热逃逸率低1-2个数量级,然而我们进一步表明,季节性重复或沙尘暴驱动的氢外逸层密度变化可以调节氢离子逃逸率。此外,模拟的氢离子逃逸率对太阳风通量的依赖性突显了拾取离子逃逸通道在火星历史上对氢损失的重要性:数十亿年前,当太阳更年轻、太阳风暴更猛烈时,这种拾起过程可能会更快地剥夺火星上的氢和水。了解这些过程有助于解释火星是如何从一个更温暖、更湿润的世界过渡到我们今天看到的干燥星球的。

图3火星氢离子逃逸的变化性。(a)(b)(c)的结果分别在(a)火星岩石磁场位于夜侧、(b)火星南半球夏季沙尘暴和(c)行星际日冕物质抛射(ICME)通过的条件下,穿过X=-3 Rm平面尾向(-X方向,X指向太阳)的氢离子通量。黑色的实线是离子成分边界,黑色虚线是弓激波。

未来的改进将侧重于利用观测数据,例如“天问一号”卫星上的火星离子和中性原子分析仪(MINPA)仪器检测到的高能中性原子(ENA),以更准确地评估火星上的氢离子逃逸率。

该研究得到了国家自然科学基金月球与深空探测专项项目太阳活动与空间天气全国重点实验室专项基金资助项目的资助。论文发表于学术期刊Geophysical Research Letters。

论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL117053

(供稿:天气室)