探究固体地球、低层大气和近地空间环境的相互作用机理,是当前日地空间物理研究的前沿课题,也是国际子午圈大科学计划(IMCP)的核心研究主题之一。在该计划的全球布局中,南美地区是至关重要的核心观测区域之一。位于该地区的中国科学院南美空间天气实验室,作为计划的先行先试平台,承担着重要的观测与研究任务。

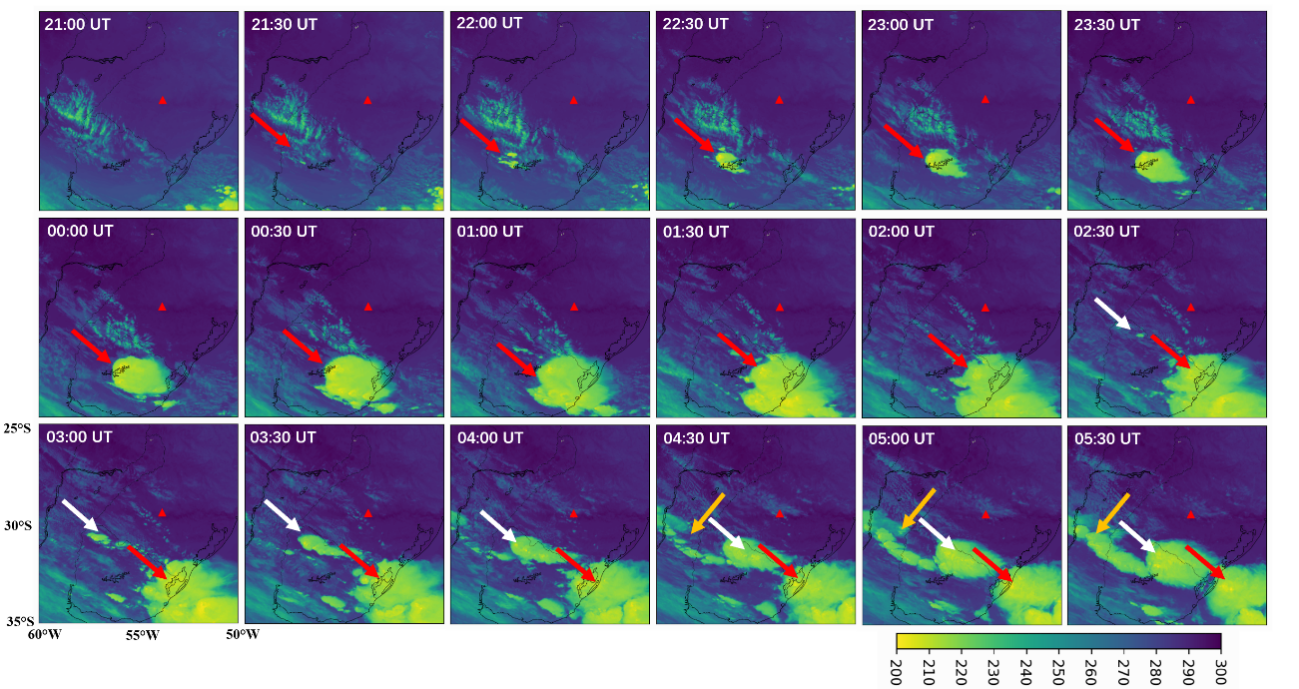

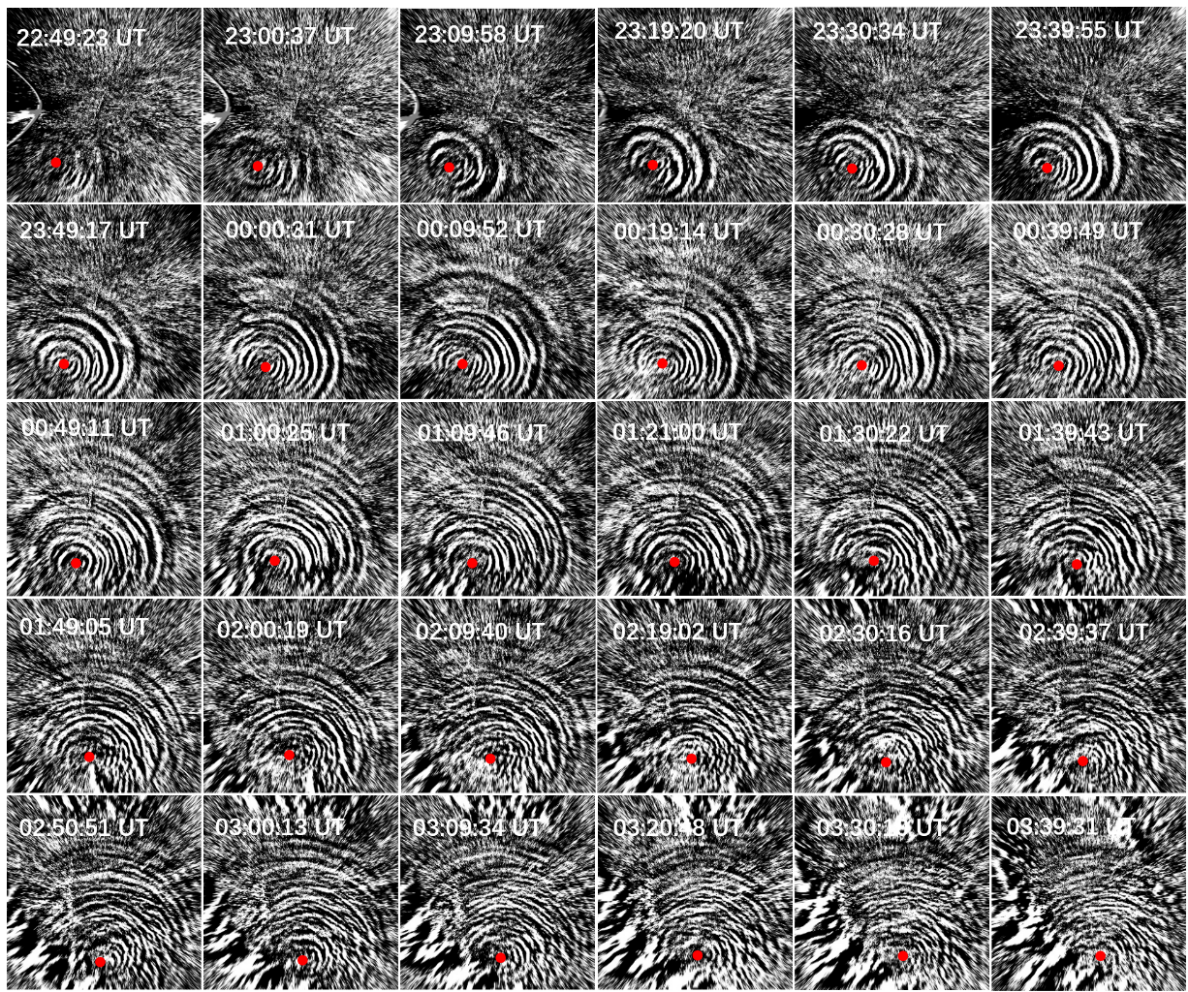

近期,中国科学院国家空间科学中心太阳活动与空间天气全国重点实验室中高层大气和电离层研究室与巴西国家空间研究院(INPE)合作,利用中国科学院南美空间天气实验室在巴西圣玛丽亚观测台站的双通道气辉观测系统(630.0 nm与OH波段),结合卫星探测,于2023年9月17-18日在巴西南部区域同时观测到中间层顶和热层大气强烈的环形重力波事件(CGWs),该波动现象持续达10小时以上,振幅扰动高达24%(而过去观测的CGWs的平均振幅仅为2%-3%),波心移动超过400公里。通过GOES-16卫星观测发现,CGWs是由快速移动的低层大气超强对流系统激发产生(见图一)。此CGWs的持续时间、波动振幅以及波源移动速度都非常罕见(见图二)。

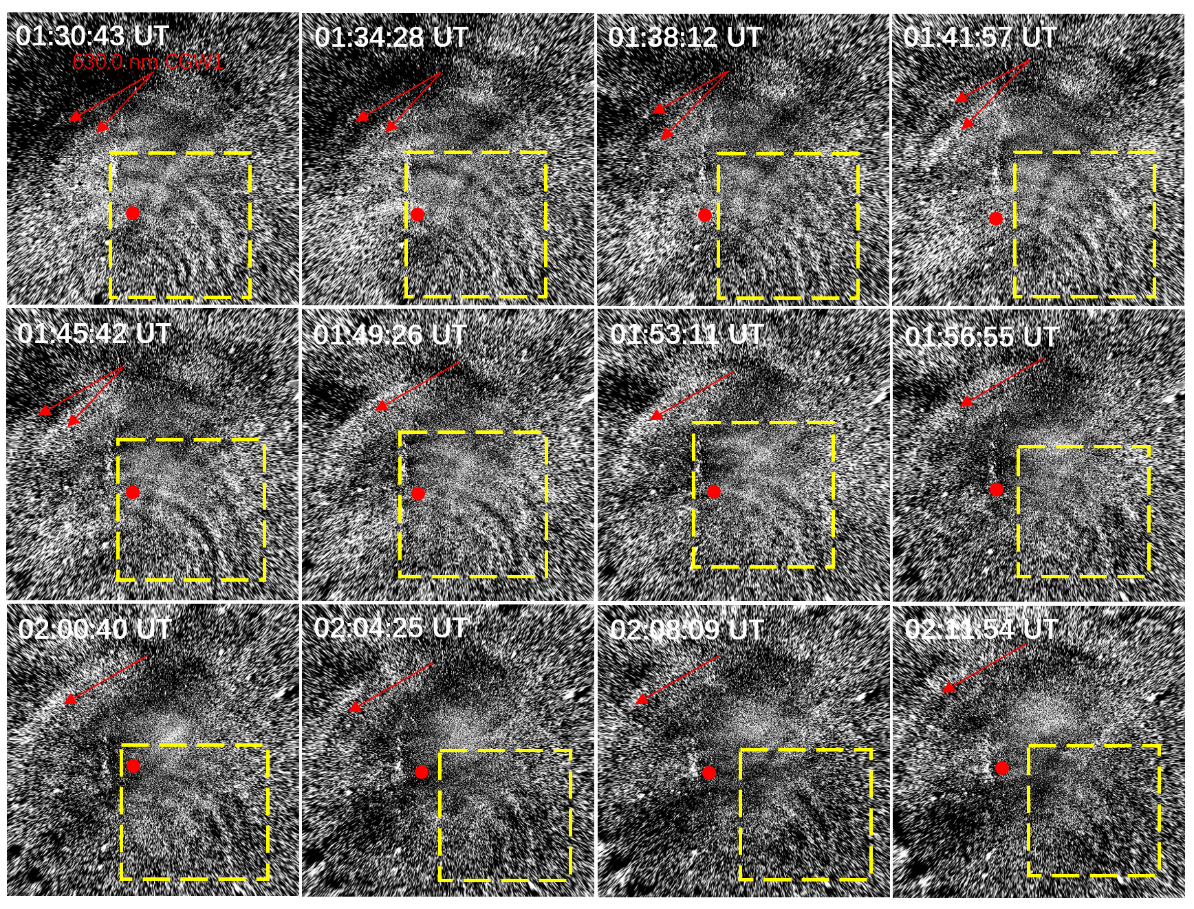

研究表明,南半球春季平流层较弱的背景风场是促使CGWs从低层大气顺利传播至中层顶区域(~90 km)的关键因素,而热层大气的东向背景风通过多普勒效应改变了CGWs的垂直波长,进而产生观测上的不对称性(见图三)。这些观测结果揭示了背景风场严重影响大气重力波传播的滤波机制,深化了对中高层大气波动传播物理过程的理解。

与此同时,在研究中还发现对热层大气中的630.0 nm气辉辐射观测中受到OH波段辐射污染的现象,我们指出单靠630.0 nm波段的观测很难辨别信号的污染问题,导致过去的一些研究把中层大气的重力波错误地解释为热层现象。而同时对OH层(~87公里)和OI 630.0 nm层(~250公里)的双层观测,可以有效识别并剔除这种由OH气辉辐射泄露造成的虚假信号,从而可以确认热层大气重力波真实的传播路径和跨圈层耦合过程(见图三)。

此项观测研究首次揭示了南美超强雷暴系统引发的地球大气跨圈层强烈耦合过程,为地球空间“自下而上”的耦合机制提供了关键证据。

该工作已发表在国际期刊Atmospheric Chemistry and Physics上,文章的第一作者是李钦增副研究员,通讯作者是徐寄遥研究员和朱亚军研究员。

文章链接如下:

Li, Q., Xu, J., Zhu, Y., Wrasse, C. M., Bageston, J. V., Yuan, W., Liu, X., Liu, W., Wen, Y., Li, H., and Liu, Z.: Extreme concentric gravity waves observed in the mesosphere and thermosphere regions over southern Brazil associated with fast-moving severe thunderstorms, Atmos. Chem. Phys., 25, 9719–9736, https://doi.org/10.5194/acp-25-9719-2025, 2025.

图一.GOES-16卫星 10.3 µm 云顶亮温图。

图二.巴西圣马利亚台站观测的中间层环形重力波。

图三.巴西圣马利亚台站观测的热层环形重力波,黄色虚线方框是泄漏的OH气辉辐射信号。

(供稿:天气室)