地球大气的中间层顶与低热层构成了一个至关重要的区域,该区域内的物理及化学过程受到源自低层大气与近地空间能量传输的显著影响。中性风在理解中层顶区域的动力学特性、物质输运机制以及能量收支平衡等方面具有至关重要的作用,同时,中性风场也是大气模型中的关键性参数。

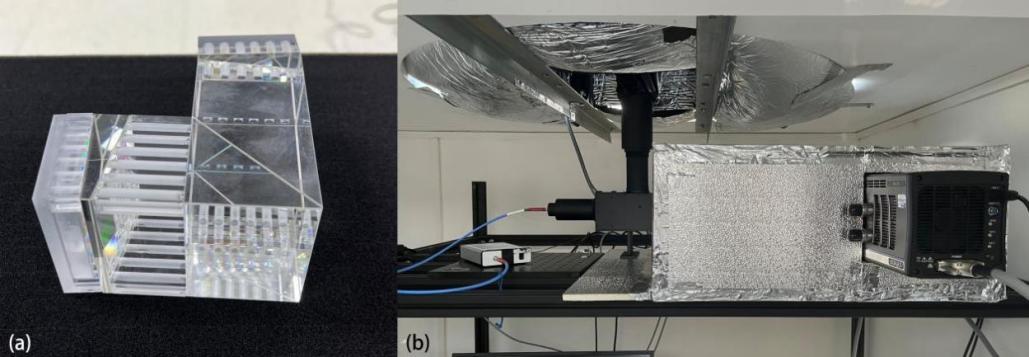

中国科学院国家空间科学中心(以下简称“空间中心”)太阳活动与空间天气全国重点实验室徐寄遥研究员团队成功研制出一种基于非对称空间外差光谱技术(Asymmetric Spatial Heterodyne Spectroscopy,ASHS)的光学干涉仪(如图1所示)。该干涉仪能够通过探测氧原子(OI) 557.7nm气辉光谱的多普勒频移,实现对中间层顶约96km高度的中性大气风场的测量。

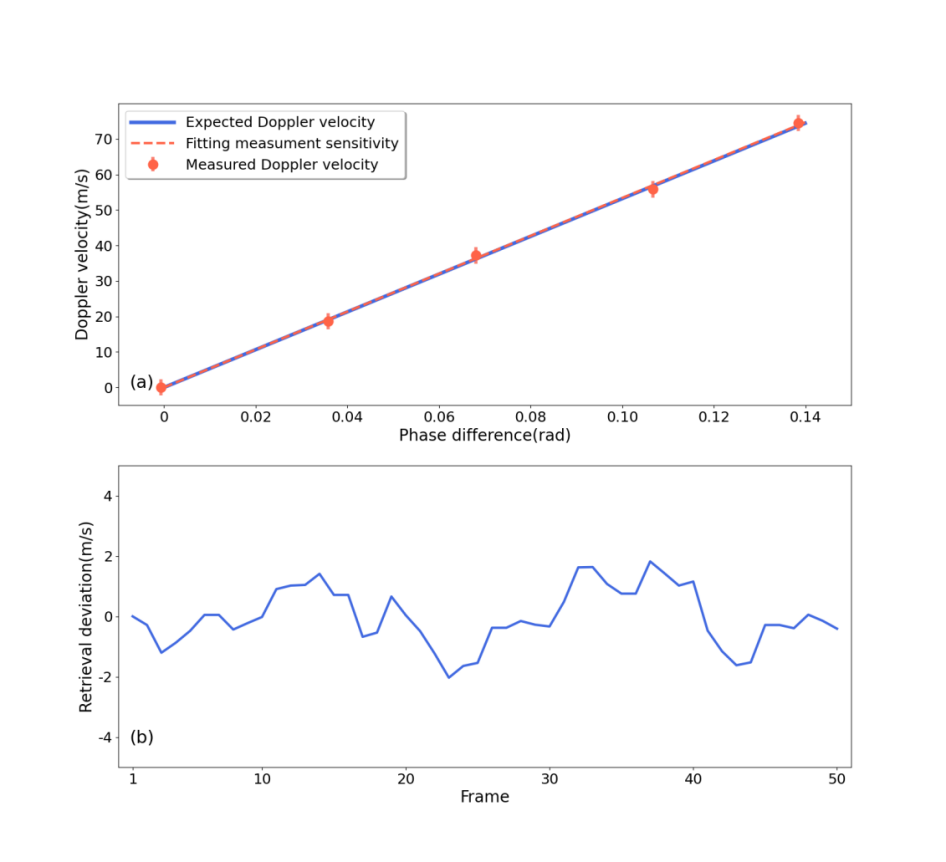

该光学干涉仪采用一体化集成设计,其光学元件由多种不同类型玻璃材料构成。研究团队通过科学设计并组合具有不同热膨胀系数的玻璃材料,有效降低了仪器对温度变化的敏感性,显著提升了其在复杂环境条件下大气风场探测的鲁棒性与稳定性。实验室测试结果表明,该干涉仪的空间频率和相位偏置与温度的敏感系数分别是:−0.038 cm−1/°C and 0.624 rad/°C。研究团队通过搭建实验室测风标定系统,评估了干涉仪的测风能力。实验数据显示,在五十次测量中,风速反演误差范围在−2 m/s 至 1.8 m/s(如图2所示)。

图1:(a)一体化ASHS干涉模块(b)野外观测站的ASHS干涉仪配置

图2:实验室测风标定实验结果,误差小于2m/s

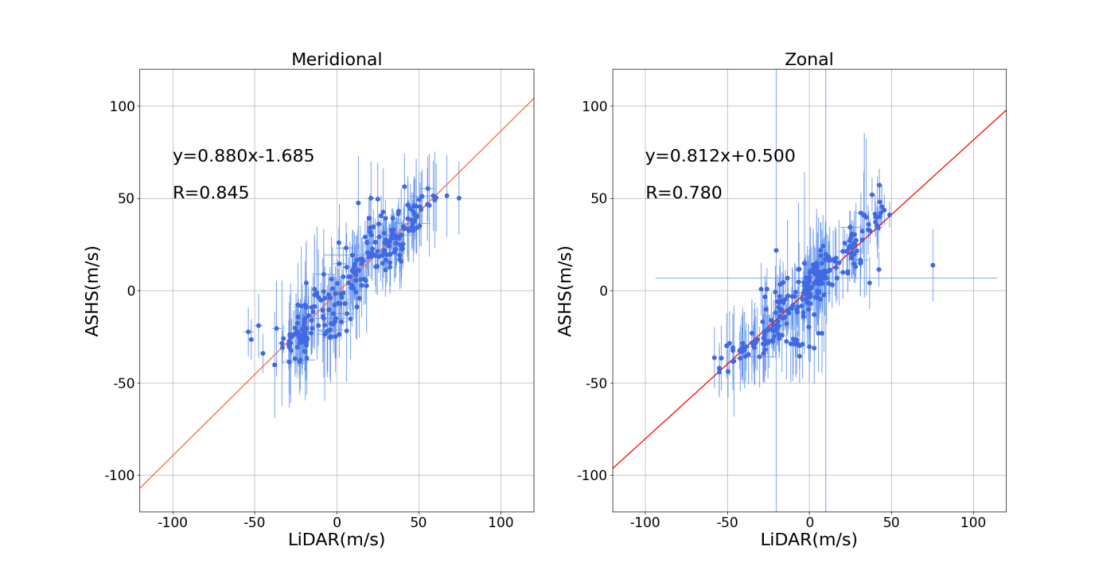

图3:漠河站ASHS干涉仪与激光雷达对5日中性风观测数据的相关性比较

为了验证该新型仪器的测量有效性,对部署在漠河站的ASHS干涉仪和激光在中间层顶附近夜间开展的中性风探测结果进行了对比分析(对比结果详见图3)。分析表明,两种不同探测系统的观测数据呈现出良好的一致性:经向风观测结果的皮尔逊相关系数达0.845,纬向风观测结果的皮尔逊相关系数为0.780。观测数据回归斜率小于1的现象,可能源于对不同高度层风场数据进行加权平均处理过程中引入的观测偏差所致。

以上研究成果以“Development and validation of a ground-based Asymmetric Spatial Heterodyne Spectroscopy (ASHS) system for sounding neutral wind in the mesopause”为题发表于国际学术期刊Atmospheric Measurement Techniques。论文第一作者为空间中心特别研究助理朱光逸,通讯作者为空间中心朱亚军研究员、徐寄遥研究员,合作者包括空间中心杨国韬研究员、德国于利希研究中心(Forschungszentrum Jülich)的Martin Kaufmann教授。该研究工作得到了中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划、国家自然科学基金、子午工程、太阳活动与空间天气全国重点实验室的联合资助。

Zhu, G., Zhu, Y., Kaufmann, M., Wang, T., Liu, W., Yuan, W., Liu, S., Yang, G., and Xu, J.: Development and validation of a ground-based Asymmetric Spatial Heterodyne Spectroscopy (ASHS) system for sounding neutral wind in the mesopause, Atmos. Meas. Tech., 18, 5985–5997, https://doi.org/10.5194/amt-18-5985-2025, 2025.

(供稿:天气室)